Die ethnische Spaltung: Hutu, Tutsi und Twa in Afrika

Die Hutu, Tutsi und Twa sind drei indigene ethnische Gruppen in Afrika. Unter ihnen sind die Twa mit einer durchschnittlichen Körpergröße von weniger als 1,4 Metern die kleinste Gruppe und gelten als die kleinste Ethnie der Welt. Im Gegensatz dazu zählen die Hutu und Tutsi mit einer durchschnittlichen Größe von etwa 1,83 Metern zu den größten Bevölkerungsgruppen weltweit.

Die Hutu und Tutsi lebten hauptsächlich in den zentralafrikanischen Ländern Ruanda, Burundi und Uganda. Vor 1990 bestand die Bevölkerung Ruandas überwiegend aus Hutu, die etwa 85% ausmachten, während die Tutsi nur 14% stellten. Obwohl die Tutsi zahlenmäßig unterlegen waren, waren sie wohlhabender und politisch einflussreicher, viele arbeiteten als Regierungsbeamte oder Geschäftsleute. Trotz dieser Unterschiede waren die Beziehungen zwischen den beiden Gruppen generell friedlich.

Der tragische Völkermord von 1994

1994 ereignete sich ein schockierender Völkermord, der die Welt erschütterte und die Tutsi-Bevölkerung fast auslöschte. Dieser Genozid resultierte aus jahrzehntelanger kolonialer Manipulation durch europäische Mächte und gewaltsam eskalierenden ethnischen Spannungen.

Die Wurzeln dieser Tragödie liegen in den historischen ethnischen Konflikten der Kolonialzeit. Obwohl die USA früher afrikanische Diktatoren und Rebellengruppen unterstützt hatten, hatten die Afrikaner bis in die 1990er Jahre längst das Vertrauen in ihre Führer verloren. Der Wind der Freiheit und Demokratie wehte global. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war Ruanda zunächst Kolonie Deutschlands, später Belgiens gewesen.

Damals herrschte die Minderheit der Tutsi über die zahlenmäßig überlegene Hutu-Bevölkerung. Dieses Machtungleichgewicht bestand auch nach dem Abzug der Kolonialmächte fort. Die Belgier übergaben die Macht an die Hutu, konnten aber die tief verwurzelten ethnischen Gräben nicht überwinden.

Der Auslöser: Das Attentat auf die Präsidenten

1994 wurde ein Flugzeug mit den Präsidenten Ruandas und Burundis über der Hauptstadt Kigali abgeschossen. Beide Staatschefs kamen ums Leben. Gerüchte, die Tutsi hätten das Attentat verübt, lösten massive Vergeltungsaktionen der Hutu gegen die Tutsi-Bevölkerung aus.

Am nächsten Tag eskalierte die Situation weiter: Der tutsische Premierminister und drei Minister wurden brutal ermordet. Dies markierte den Beginn eines flächendeckenden Massakers, bei dem Hutu-Milizen und Zivilisten systematisch alle Tutsi – einschließlich Alte, Frauen und Kinder – jagten.

Ein Land im Wahnsinn: Der Genozid entfesselt

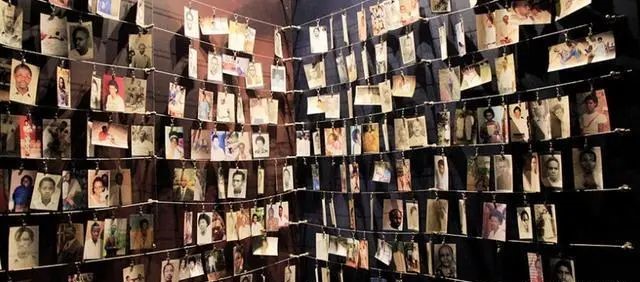

Der etwa vier Monate andauernde Völkermord zeichnete sich durch besondere Brutalität aus. Offiziellen Berichten zufolge wurden etwa 40% der Opfer mit Macheten zerhackt, 20% mit stumpfen Gegenständen zu Tode geprügelt, der Rest erschossen oder gefoltert.

Neben dem Militär beteiligten sich zahlreiche Hutu-Zivilisten an den Massakern. Tutsi-Frauen über 12 Jahren wurden besonders grausamen sexualisierten Gewalttaten ausgesetzt – Schätzungen gehen von über 400.000 Vergewaltigungen aus.

Die USA, die zuvor mit Friedensmissionen in der Region engagiert waren, ernteten Kritik: Einerseits für militärische Präsenz, andererseits für zögerliches Eingreifen. Viele warfen den USA vor, ihre Verantwortung zur Konfliktlösung vernachlässigt zu haben.

Die verheerenden Folgen des Genozids

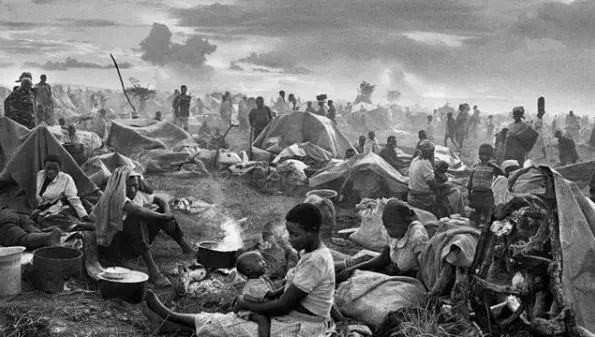

Die Auswirkungen des Völkermords in Ruanda waren katastrophal: Der Verlust großer Teile der männlichen Bevölkerung lähmte die Wirtschaft, das soziale Gefüge zerbrach. Unzählige Frauen wurden zu Witwen, Kinder zu Waisen.

Hutu-Extremisten flohen massenhaft in Nachbarländer, was zu weiterer Destabilisierung der Region führte. Die Flüchtlingsströme verschärften bestehende Konflikte und importierten Gewalt in ohnehin fragile Staaten.

Die globale Reaktion: Untätigkeit und Mittäterschaft

Die internationale Gemeinschaft stand nach dem Genozid massiv in der Kritik. Westliche Mächte unternahmen kaum etwas zur Konfliktlösung, einige lieferten sogar Waffen an die Täter. Die Ereignisse zeigten fatal die Folgen kolonialer Erblasten und globaler Gleichgültigkeit gegenüber ethnischen Konflikten.

Das Versagen während des Ruanda-Genozids prägte die internationale Menschenrechtspolitik nachhaltig. Bis heute gilt er als Menetekel für die Konsequenzen politischen Nichthandelns und als Mahnmal für Konfliktprävention.

Ein zerstörtes Land – doch Resilienz siegt

Der Genozid hinterließ ein verwüstetes Ruanda. Der Verlust der arbeitsfähigen Bevölkerung lähmte die Wirtschaft, traumatisierte Gesellschaften kämpften mit politischen und psychologischen Folgen.

Doch Ruandas Wiederaufbau zeigt beeindruckende Resilienz. Trotz der Katastrophe gelang es dem Land, Wirtschaft und Gesundheitswesen zu modernisieren und Stabilität zu erreichen. Die Ereignisse von 1994 bleiben zwar eine offene Wunde, doch konzentriert man sich heute auf Versöhnung und Zukunftsperspektiven.

Fazit

Der Völkermord in Ruanda von 1994 mahnt als Symbol für die Zerstörungskraft ethnischen Hasses, kolonialer Erblasten und globaler Untätigkeit. Heute steht Ruanda zwar für Wiederaufbauwillen, doch die Narben der Geschichte bleiben. Indem wir dieser Opfer gedenken, müssen wir alles tun, um solche Verbrechen künftig zu verhindern.