La fracture ethnique : Hutu, Tutsi et Twa en Afrique

Les Hutu, Tutsi et Twa sont trois groupes ethniques autochtones d’Afrique. Parmi eux, les Twa sont les plus petits, avec une taille moyenne inférieure à 1,4 mètre, ce qui en fait le groupe ethnique le plus petit au monde. En revanche, les Hutu et Tutsi, mesurant en moyenne environ 1,83 mètre, sont considérés comme les groupes ethniques les plus grands de la planète.

Les Hutu et Tutsi vivaient principalement dans les pays d’Afrique centrale que sont le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda. Avant 1990, la population rwandaise était majoritairement hutu, représentant environ 85 %, les Tutsi ne comptant que pour 14 %. Bien que minoritaires, les Tutsi étaient plus riches et politiquement influents, nombre d’entre eux occupant des postes gouvernementaux ou des fonctions commerciales. Malgré ces différences, les relations entre les deux groupes ethniques étaient généralement pacifiques.

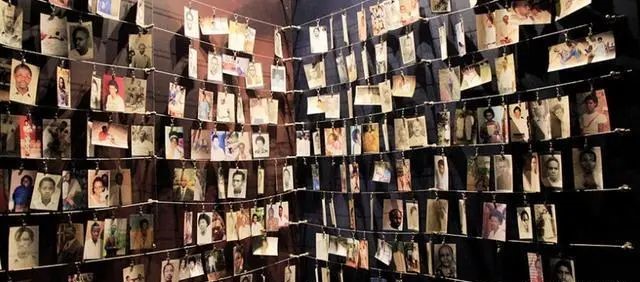

Le génocide tragique de 1994

En 1994, un génocide horrifiant éclata, choquant le monde et menant les Tutsi au bord de l’extermination. Ce génocide trouvait ses racines dans des décennies de manipulations coloniales européennes et de divisions ethniques latentes ayant dégénéré en violence.

Les origines de cette tragédie remontent aux tensions ethniques historiques exacerbées pendant l’ère coloniale. Bien que les États-Unis aient soutenu certains dictateurs et groupes rebelles africains par le passé, dans les années 1990, les populations africaines avaient depuis longtemps perdu confiance en leurs dirigeants. Les vents de la liberté et de la démocratie soufflaient sur le monde. Après les Première et Seconde Guerres mondiales, le Rwanda avait été successivement colonie de l’Allemagne puis de la Belgique.

À l’époque, le Rwanda restait dominé par la minorité tutsi qui régnait sur la majorité hutu. Ce déséquilibre persista même après le départ des colonisateurs. Les Belges transmirent le pouvoir aux Hutu, mais sans résoudre les fractures ethniques profondes entre les deux groupes.

L’étincelle : l’assassinat des présidents

En 1994, un avion transportant les présidents du Rwanda et du Burundi fut abattu au-dessus de la capitale Kigali. Les deux chefs d’État périrent dans l’attentat. Des rumeurs accusant les Tutsi d’avoir orchestré l’assassinat circulèrent, déclenchant une vague de représailles massives des Hutu contre les Tutsi.

Le lendemain, la situation s’aggrava lorsque le Premier ministre tutsi et trois ministres tutsi furent sauvagement assassinés. Ce fut le début d’un massacre généralisé : milices hutu et civils s’en prirent à tous les Tutsi, y compris personnes âgées, femmes et enfants.

Un pays sombre dans la folie : le déroulement du génocide

D’une brutalité inouïe, ce génocide dura environ quatre mois. Les rapports officiels indiquent qu’environ 40 % des victimes furent massacrées à la machette, 20 % matraquées à mort, les autres étant abattues ou torturées.

Outre l’armée, de nombreux civils hutu participèrent aux tueries. Les femmes tutsi, surtout celles de plus de 12 ans, subirent des violences sexuelles abominables. On estime que plus de 400 000 femmes furent violées durant le génocide.

Pendant ce temps, les États-Unis, actifs dans la région via des missions de paix, furent critiqués à la fois pour leur intervention militaire en Afrique et leur incapacité à agir efficacement. Beaucoup leur reprochèrent d’avoir négligé leur responsabilité d’arrêter les violences.

L’impact dévastateur du génocide

Les conséquences du génocide rwandais furent catastrophiques. Le pays perdit une grande partie de sa population masculine, paralysant sa main-d’œuvre et son économie. Le tissu social fut déchiré : des milliers de femmes devinrent veuves, des enfants orphelins.

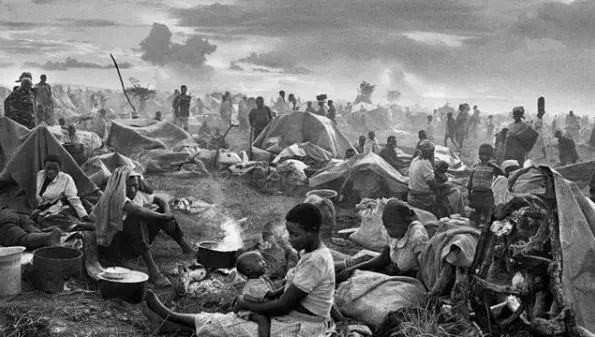

Le génocide provoqua aussi l’exode de nombreux extrémistes hutu vers les pays voisins. Cet afflux de réfugiés déstabilisa la région, ajoutant une couche de violence à une zone déjà instable.

La réponse internationale : inaction et complicité

Après le génocide, la communauté internationale fut vivement critiquée pour son inaction. De nombreux pays, dont des puissances occidentales, restèrent passifs, certains fournissant même des armes aux bourreaux. Ce drame rappela cruellement les conséquences de l’indifférence face aux conflits ethniques et des divisions coloniales persistantes.

L’échec de l’intervention pendant le génocide rwandais marqua durablement la politique internationale et les droits humains. Il reste un chapitre douloureux de l’histoire moderne, influençant toujours les politiques de résolution des conflits et de protection des droits fondamentaux.

Une nation en ruines, mais une résilience lumineuse

Le génocide laissa le Rwanda exsangue. Il anéantit une large part de sa population active, privant le pays de capital humain vital. L’économie s’effondra, la société devant affronter d’immenses défis sociaux, politiques et psychologiques.

Pourtant, la reconstruction rwandaise témoigne d’une résilience exceptionnelle. Malgré les pertes catastrophiques, le pays s’est relevé avec détermination. Depuis 1994, le Rwanda a accompli des progrès remarquables en développement économique, santé publique et stabilité politique. Si les événements de 1994 restent une plaie ouverte, le pays avance résolument vers la réconciliation et la guérison.

Conclusion

Le génocide rwandais de 1994 rappelle avec force le pouvoir destructeur de la haine ethnique, les dangers de l’héritage colonial et les conséquences de l’inaction internationale. Aujourd’hui symbole de résilience, le Rwanda porte encore les stigmates de son passé. En commémorant ce chapitre sombre, nous devons honorer les victimes et œuvrer à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais.