Vous est-il déjà arrivé de tomber sur ces vidéos alléchantes de personnes savourant un Beef Wellington ? L’ambiance est toujours ultra-luxe, n’est-ce pas ? Rien que le nom “Wellington” dégage un parfum de sophistication. Sans oublier les experts qui adorent disséquer chaque couche de ce plat, portant la prétention à des sommets inédits.

Parlons donc de ce plat iconique.

Une symphonie culinaire de textures et de saveurs

Imaginez : le crépuscule laisse place à la nuit, la chaleur du foyer chasse la fraîcheur du soir. Un filet parfaitement saisi, sa croûte dorée étincelante, repose près d’une sauce aux champignons riche en umami. Une pâte feuilletée délicate, stratifiée comme un secret, l’enveloppe avant d’être badigeonnée de dorure à l’œuf et gravée de motifs ajourés. Dans le four, le temps opère sa magie lentement tandis qu’un arôme envoûtant emplit l’air.

La croûte dorée se fend avec un CRAC ! satisfaisant. La coupe transversale révèle un filet rose, tendre et soyeux, enrobé de champignons savoureux et de pâte feuilletée. C’est à ce moment précis qu’une gorgée de vin fait choir toutes les pièces du puzzle gustatif.

L’histoire énigmatique du Beef Wellington

Passons maintenant à la leçon d’histoire tant attendue.

Ce plat, souvent qualifié de “mets officiel” du patrimoine culinaire britannique, tiendrait son nom d’Arthur Wellesley, premier duc de Wellington. Mais surprise : aucun document du XIXe siècle ne mentionne le Beef Wellington.

Démystifier la légende Wellington

Pourquoi ce nom alors ? Certains évoquent une création post-victoire de Waterloo en 1815. D’autres y voient le plat préféré du duc. La vérité ? Elle reste insaisissable.

Décortiquons : viande rôtie pâte = classique intemporel. La viande apporte sa primalité protéinée et ses réactions de Maillard, tandis que la croûte scelle les saveurs en offrant un contraste textural délectable.

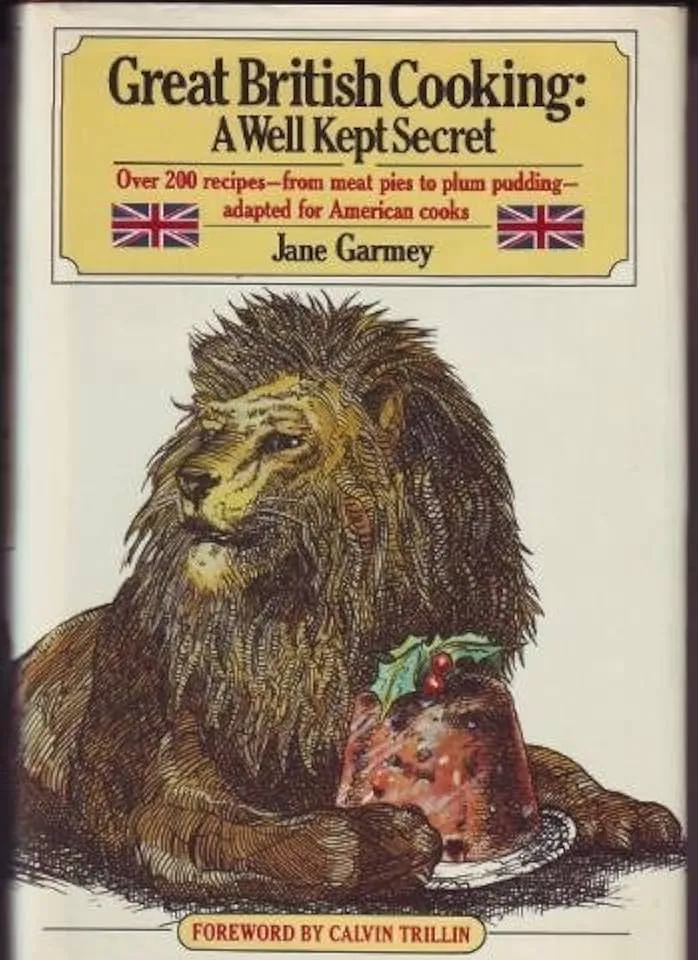

Jane Garmey résume parfaitement dans Great British Cooking (1981) : “Je n’ai jamais trouvé trace du Beef Wellington dans les livres de cuisine britanniques… Pourtant, cuire la viande en croûte était courant fin XVIIIe siècle.”

Elle a raison ! Cette évolution culinaire prend racine dans l’humble tourte à la viande. La pâte s’affine en feuilletage, le bœuf devient filet, tandis que s’intercalent lardons et duxelles (ce mélange de champignons au nom français prétentieux).

Duxelles : l’ingrédient français qui a tout volé

Justement, les duxelles – cœur du Wellington – sont une invention française. Nos voisins hexagonaux crient au plagiat culinaire. Pour eux, point de “Wellington” mais un “filet de bœuf en croûte”.

Les Irlandais emboîtent le pas : “Le duc était irlandais ! C’est notre héritage !” Les Autrichiens contre-attaquent : “C’est notre création pour le Congrès de Vienne en 1815 !”, s’appuyant sur un livre de cuisine polonais de 1910.

Bref, un imbroglio historique sans preuve tangible.

La version américaine du Wellington

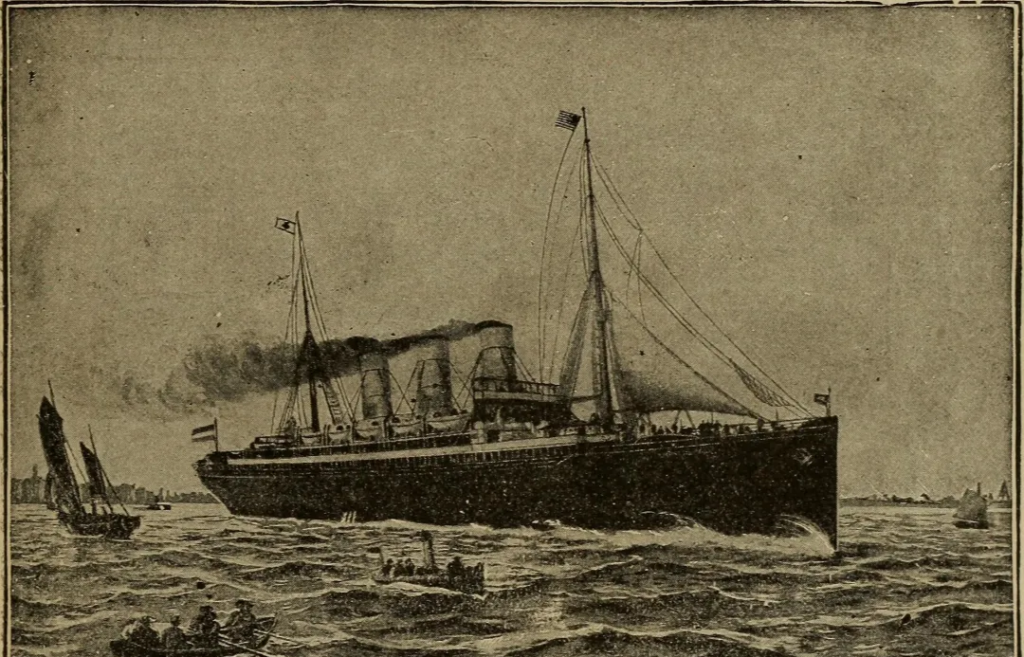

Dans ce chaos, les États-Unis lancent : Eichhörnchen “Et si le Wellington était nôtre ?” Le 10 novembre 1899, le SS Fürst Bismarck le propose dans son menu. En 1903, l’Angeles Hotel de Los Angeles le sert lors d’un banquet bancaire.

Les Européens s’indignent : “Ce n’est pas de l’emprunt, c’est du vol caractérisé !”

L’essor du Wellington dans les années 1960

Après une éclipse, le Wellington renaît dans les années 1960 comme plat prestigieux. Journaux américains et livres de cuisine le célèbrent :

- Los Angeles Times, 25 mai 1958

- The Gourmet Cookbook, 1965

- The New York Times Menu Cookbook, 1966

- The White House Chef Cookbook, 1967

- The French Chef Cookbook, 1972

Ce regain correspond à l’aspiration d’une Amérique d’après-guerre en quête de sophistication. Le Wellington, complexe et porteur d’une aura aristocratique, répond parfaitement à ce désir.

Symbole de statut et déclin

Devenu marqueur social, le Wellington devient l’enjeu culinaire des maîtresses de maison aisées. Même Nixon en est fan. Porté par la croissance des années 1960-1980, il règne en maître… jusqu’à ce que sushi et cuisine italienne ne le relèguent aux oubliettes gastronomiques.

Le retour en grâce du Wellington

Pourquoi son retour aujourd’hui ? Même raison que dans les années 1960 : son nom prestigieux et son théâtre culinaire. Dans une ère avide de spectacles gustatifs, le Wellington incarne parfaitement cette dramaturgie comestible.

Conclusion : Qu’il symbolise la sophistication ou simplement le plaisir culinaire, le Wellington a traversé décennies et controverses. Survivant aux querelles nationales et aux caprices gastronomiques, ce plat perdure – preuve ultime de sa résilience culinaire.