全球最極端的飲食對比存在於極地與赤道地區之間。儘管我們能相對容易接觸多元飲食文化,卻難以想像北極圈內居民的日常飲食。與其他地區不同,北極居民獲取多樣化食物的途徑極為有限。

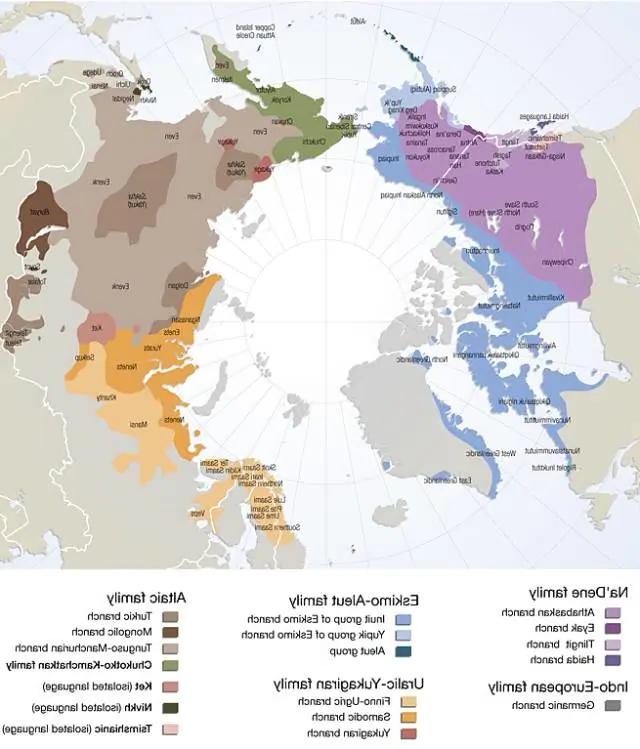

誰居住在北極圈?

北極圈橫跨俄羅斯、加拿大、美國、丹麥、冰島、挪威、瑞典、芬蘭八國,約有400萬常住人口。廣義而言,包含受戰略地位與極地風光吸引的研究者與遊客,北極周邊生活著逾1,300萬人。

四萬五千年前:極地飲食的曙光

年均溫-20°C(-4°F)、極夜時可達-70°C(-94°F)的北極,生存條件極其嚴苛。這片冰封之地不僅保存著古老傳統,更可能是人類最早的棲息地之一。

2022年初,考古學家在俄羅斯北部的葉尼塞河流域發現四萬五千年前人類活動證據,將北極人類史前推一萬年。其中幼年長毛象骨骸的傷痕,與人類狩獵工具造成的創傷特徵吻合。

證據顯示古人類將象肉存放於臨時冰窖,奠定極地生存智慧。值得注意的是,當時獵殺巨獸時截取舌頭進行儀式、製造致命出血等手法,竟與當代非洲某些部落的狩獵技藝如出一轍。

多元的北極民族飲食

當今北極地區生活著40多個民族,使用十餘種語言。這些族群雖分佈遼闊,卻有著相似的生活方式:

- 北歐與俄羅斯西北部:薩米人

- 西伯利亞:涅涅茨人、鄂溫克人、雅庫特人、楚科奇人

- 阿拉斯加:阿留申人、尤皮克人、因紐特人(伊努皮亞特人)

- 加拿大:因紐特人(因紐維亞盧特人)

- 格陵蘭:因紐特人(卡拉利特人)

圍繞動物運轉的生活

北極民族發展出狩獵、捕魚、採集的生存智慧,用獸皮製衣,創造導航工具與天氣預測系統。但最重要的生存基礎,始終是獵捕動物。

以因紐特人為例,其族源可追溯至中國北方,基因與東亞族群相近。約一萬年前穿越白令海峽遷徙。「愛斯基摩」(意為「吃生肉的人」)是美洲原住民的貶稱,他們自稱「因紐特」,意為「真正的人」。

北極居民吃什麼?

北極飲食三要素

- 海洋哺乳類:鯨、海豹、海象、北極熊

- 陸地動物:馴鹿、麝牛、北極狐、雪兔

- 鳥類與蛋:海鷗、雷鳥、小型海鳥

狩獵方式極具極地特色:獵捕北極熊時,將沾滿動物血的刀刃插在冰面,熊隻舔舐時會因失血過多死亡;獵海豹則需在冰面呼吸孔旁守候,待其探頭瞬間精準刺擊。

馴鹿在北極生活中地位特殊,鹿肉可食,鹿筋製網,鹿皮既能製衣又可搭帳。

北極的植物性飲食

雖以肉食為主,北極居民仍會採集野生菜葉、海藻與漿果(如雲莓、岩高蘭)補充營養。

北極烹飪智慧

生肉雖是飲食核心,北極居民仍發展出特殊保存法。傳統儲存方式包含冷凍、風乾、發酵,如伊格納克(Igunaq)將夏季肉品埋藏,秋季發酵,冬季取用。

特色北極飲食

基維亞克(Kiviak):將海鳥填入海豹皮囊,地底發酵數月。食用時可整隻生食,或吸食內臟。

蘇阿薩特(Suaasat):格陵蘭傳統肉湯,以海豹、鯨魚、馴鹿或海鳥肉熬煮,佐以洋蔥、馬鈴薯與香料。

阿庫塔克(Akutaq):被稱作「愛斯基摩冰淇淋」,混合動物脂肪與漿果、苔原植物,創造鹹甜交織的獨特口感。

「愛斯基摩悖論」:食肉民族的健康密碼

以肉食為主的因紐特人,心血管疾病與糖尿病發生率卻相對偏低,此現象被稱

為「愛斯基摩悖論」,關鍵在於食材天然未加工。

北極海洋哺乳動物與冷水魚類提供維生素A、D,生食馴鹿、海豹肉則可獲取維生素C。但寄生蟲感染、極端環境造成的健康隱患仍使當地人均壽命低於北美平均值。