威廉·詹姆斯·席德斯常被視為人類史上最聰明的存在。有人聲稱他的智商比愛因斯坦還高出50至100分。儘管擁有超凡智力,席德斯的人生卻充滿悲劇與未竟潛能。這位自幼被譽為神童的天才,生命軌跡竟出現令人錯愕的轉折。這不禁令人疑問:為何如此天才會英年早逝?

天才的起點

據傳威廉·席德斯未滿三歲便自學拉丁文,六歲時已精通包含俄語、法語、德語、希伯來語、亞美尼亞語、土耳其語等七國語言,驚人的語言天賦令周遭眾人為之震撼。

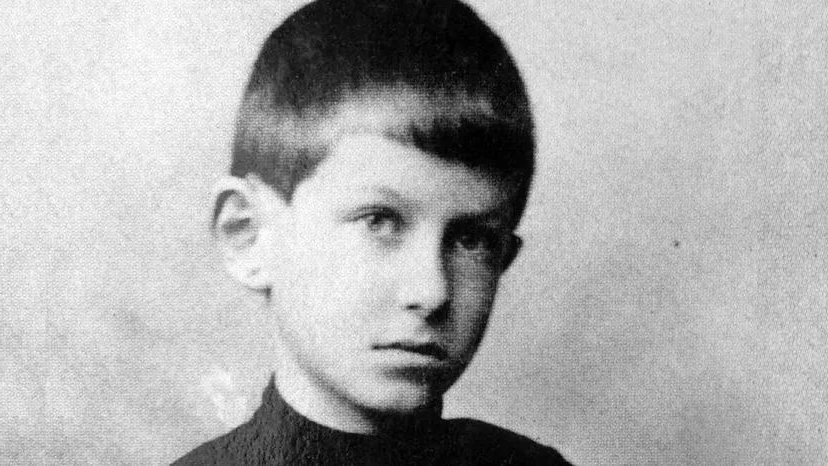

1898年出生於紐約的席德斯,父母是來自烏克蘭的猶太移民莎拉與鮑里斯·席德斯。母親身為醫師,常以希臘神話作為床邊故事;父親身為心理學家,更熱衷與幼子進行學術討論而非戶外活動。這種以智力開發為核心的非常規教養方式,形塑了威廉的童年。

神童養成之路

11歲進入哈佛大學的席德斯開始受到媒體矚目。他僅用七個月完成小學課程,6至8歲期間已撰寫至少四本著作,8歲時更通過哈佛醫學院與麻省理工學院入學考試。驚人的智力表現使他成為媒體焦點,所有人都認定他將成就非凡。

然而天才的童年並不尋常。席德斯父母主張「孩童應被視為成人」的教養哲學,過度強調學術成就而忽視情感與社交發展,為威廉埋下日後的人生隱患。

高壓教育模式

席德斯家族奉行嚴格教育理念,主張應培養孩童獨立思考與探索知識的能力。父親鮑里斯認為:「幼兒在學會說話前就已具備需要磨礪的心智」,主張透過邏輯推理促進智力發展。這種教育方式要求威廉必須深入探究興趣領域,並對每個問題提出詳盡解答。

傳記作家艾米·華萊士在《神童:威廉·詹姆斯·席德斯的一生》中描述,席德斯父母對兒子的智力開發近乎偏執。這種高強度的早期訓練,被認為是導致席德斯後期心理壓力的重要因素。

學術巔峰時期

11歲入讀哈佛的席德斯持續展現驚人才華,不僅在語言領域,更在數學方面大放異彩。他在哈佛數學俱樂部的演講引起教授們關注,但社交障礙與同儕嘲弄使其校園生活充滿壓力。過度的媒體曝光更讓他成為被迫的公眾人物。

1914年16歲自哈佛畢業後,席德斯短暫就讀休士頓萊斯大學研究所,隨後返回波士頓進入哈佛法學院,卻未能完成學業。1919年因參與社會主義示威遭判刑18個月,經父親介入改送至新罕布夏州療養院一年。此後他輾轉加州與東岸,從事各種基層工作並自費出版著作。

被忽視的天才

1925年完成的《動與靜的生物》是席德斯最具代表性的著作,書中探討生命起源、宇宙論,並提出運用馬克士威妖逆轉熱力學第二定律的構想,甚至預見現代黑洞理論。可惜這些超前時代的見解未受重視,媒體持續以「失敗者」形象消費這位遁世天才。

悲劇終章

1944年,46歲的席德斯因腦溢血離世。這位曾被寄予厚望的天才,最終未能兌現世人期待。他的故事成為探討神童教育壓力的經典案例,提醒世人過度催熟天才的潛在風險。

「失敗」神童的啟示

席德斯的案例持續引發教育界辯論:究竟是社會無法承載過於超前的天才,還是非常規教養方式導致悲劇?1921年史丹佛心理學家路易斯·特曼啟動的特曼天才研究,透過追蹤1500名資優生長達80年,為天才研究奠定基礎。

當代雖不再如20世紀初般狂熱追逐神童,但對非凡心智的關注從未消退。從匈牙利波爾加姐妹在西洋棋界的傳奇,到各領域少年天才的湧現,席德斯的故事持續叩問著:我們該如何守護非凡天賦,又不致扼殺其人性光輝?