有些人避水如毒药,而另一些人则过量饮水,认为越多越好。但两种极端都有害。水虽然重要,但仍存在几个常见误区,其中许多可能具有误导性。在此,我们将仔细探讨七个关于补水的迷思——你中招了吗?

迷思一:必须每天喝八杯水

“每天八杯水”的概念已深植人心,但现在是时候打破这个迷思了。”八杯”标准通常指每杯250毫升,总量2升,但这并非放之四海皆准的法则。

根据《科学》杂志2022年由近百名国际研究人员开展的研究,水分需求差异巨大。年龄、性别、活动量、气候和体型等因素都起作用。例如,温带气候下70公斤的20岁男性每日需约1.3升,而60公斤的同龄女性则需要约1.15升。

因此,不必执着于”八杯”标准,你的补水需求更具个性化。

迷思二:喝水越多越好

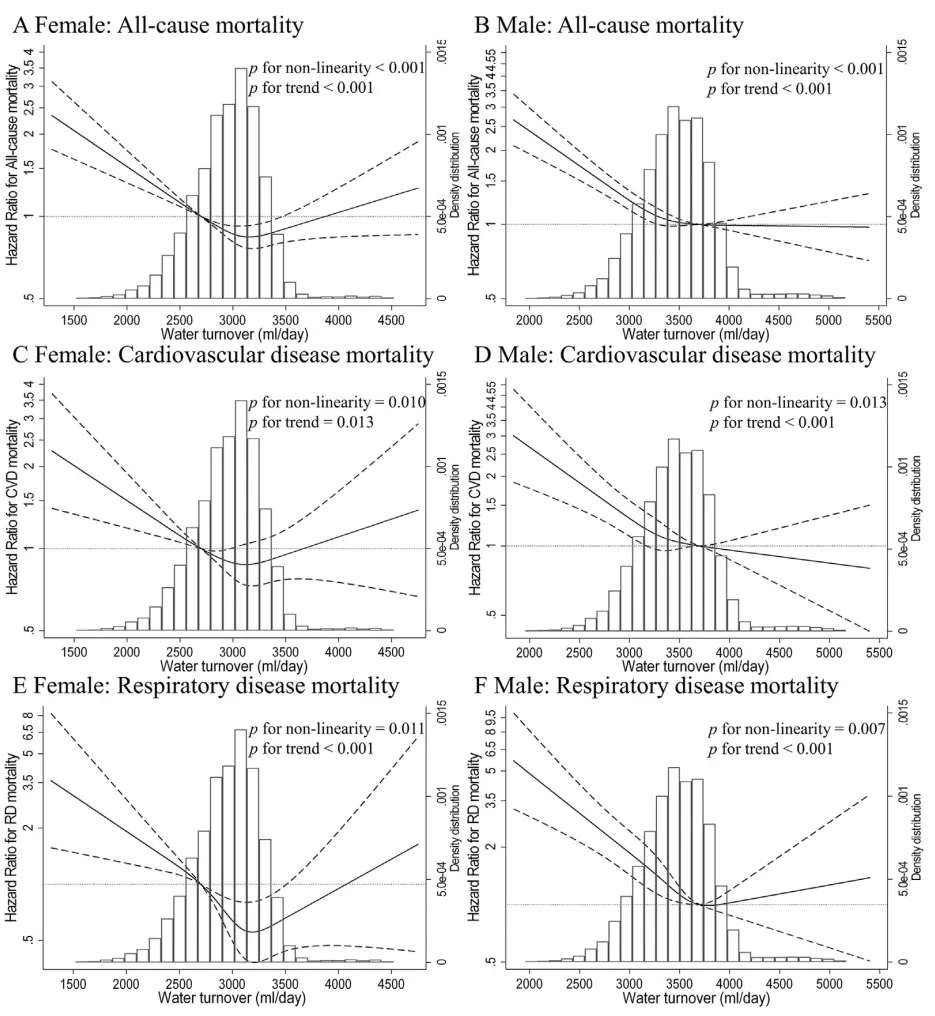

虽然补水至关重要,但”越多越好”的观点缺乏科学依据。有人认为每日饮用3升水能获得完美肌肤等神奇功效,但新研究揭示了不同结论。

一项涵盖6万参与者的研究发现,饮水量与死亡率呈L型关系。这意味着适量饮水有益,过量反而有害。女性每日最佳饮水量为1.2-1.4升,男性为1.5-1.7升。

迷思三:渴了才喝水

许多人只在口渴时饮水。但当口渴感出现时,身体已处于脱水状态。皮肤干燥、疲劳甚至便秘等症状也可能提示缺水。

《中国居民膳食指南(2022)》建议每1-2小时主动补水,每次约200毫升。全天候保持水分摄入,无需等待口渴信号。

迷思四:晨起喝盐水

盐水在某些圈子被追捧为”健康灵药”,实则有害。经过夜间代谢,体内钠含量本就偏高。饮用盐水会进一步增加钠摄入,对高血压患者尤其危险。

晨起应饮用白开水。盐水仅适用于大量出汗、腹泻或严重脱水等电解质流失的情况。

迷思五:用无糖饮料替代水

有人选择无糖饮料替代水,认为更健康。偶尔饮用无妨,但长期替代可能带来健康隐患。

人工甜味剂虽普遍安全,但大量摄入可能扰乱代谢。且许多无糖饮料含其他不健康添加剂。可用柠檬或薄荷调味,但应以水为主要来源。

迷思六:多喝热水

多喝热水有益健康的观念根深蒂固,实则弊大于利。饮用超过65℃的液体可能增加食道癌风险,因会损伤食道黏膜。

10-40℃水温最理想。热水虽能带来短暂舒适感,但并非最佳选择。

迷思七:运动时不喝水

有人担心运动饮水会导致腹胀不适,这是误解。运动时适当补水对维持能量水平和避免脱水至关重要。

建议小口多次补水,长时间高强度运动还需补充电解质或碳水化合物。

迷思八:一次性大量饮水

最后,认为一次性牛饮是最佳补水方式的观点大错特错。过量饮水会打破体液平衡,稀释血液,甚至升高眼压。

建议全天候小口慢饮,让身体高效吸收利用水分,既保持水合又不超负荷。

结论:补水≠过度补水

饮水对健康至关重要,但需适度。无论是关注补水误区还是单纯保持水分,关键在于找到适合自己的平衡点。无需盲从流行法则——倾听身体需求,保持科学认知,智慧补水!