有些寄生虫拥有操控宿主行为的非凡能力,包括弓形虫、线虫草、铁线虫、枝双腔吸虫以及某些病毒。它们通过分泌神经递质劫持宿主的神经系统,为自身利益操控宿主行为。

微生物令人恐惧。我们看不见、闻不到、摸不着它们,只因百年科学研究才得以知晓其存在。17世纪荷兰商人安东尼·范·列文虎克凭借对显微镜的痴迷,成为首个发现细菌的人类。直到150年后,路易·巴斯德才让”微生物致病”的理念广为人知。

如今我们知晓,微生物为生存采取着诡异乃至致命的策略,其中就包括操控宿主思维的奇特能力。某些病原体进化出强烈操控宿主行为的能力,甚至可能导致宿主因寄生虫影响而死亡。

弓形虫

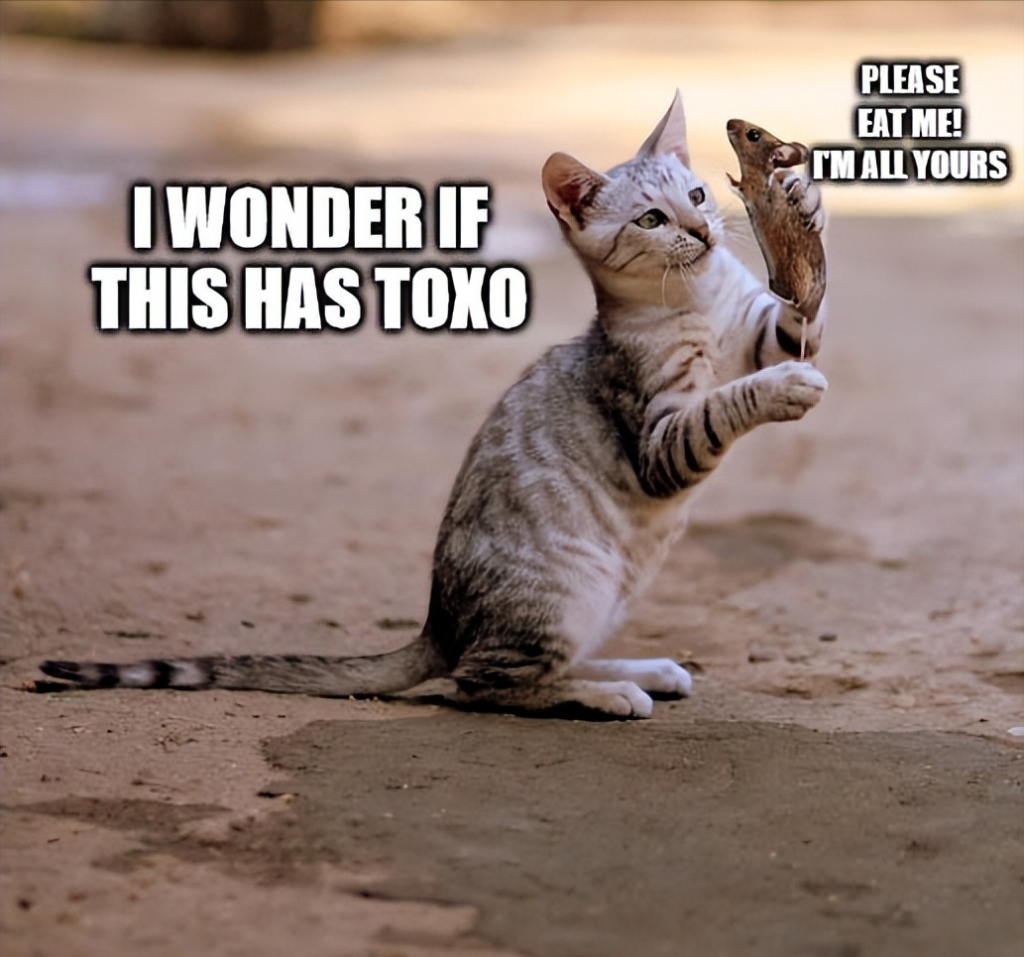

“吃我!我属于你。不知这里面有没有弓形虫…”

被感染的老鼠表现出明显降低的恐惧反应

那么弓形虫的”罪行”是什么?它劫持宿主心智,迫使宿主自我献祭。

这种单细胞寄生虫常被称为”弓形虫”,甚至可能是你痴迷猫咪的根源。它需要以猫科动物为终宿主进行交配产卵,虫卵随猫粪排出等待中间宿主吞食孵化。待发育成熟后,弓形虫将重返猫体完成生命周期。

如何重返猫体?通过对中间宿主实施精神控制,诱使其主动献身猫口。

最常见的中间宿主是啮齿动物——猫科动物的天然猎物。寄生虫操控鼠脑使其忘却对猫的天生恐惧。研究表明感染老鼠躲避猫的几率降低,甚至对其他危险的反应也变得迟钝。若这种现象发生在人类身上将更为惊悚。全球约三分之一人口携带弓形虫,使其成为最常见的人类寄生虫感染之一。这种寄生虫可能使感染者更无畏且易冒险。2002年研究发现感染者更易遭遇车祸。科学家甚至持续研究弓形虫与精神分裂症之间的潜在关联。

关于弓形虫操控宿主的主流理论涉及多巴胺。这种神经递质协助神经元间信息传递,尤其在恐惧、运动和奖赏相关脑区。弓形虫具体如何利用多巴胺仍是未解之谜。

线虫草

这只蚂蚁或许受够了真菌操控,心想”我真要倒挂着吗?”

罪行?制造僵尸蚂蚁。

在恐怖游戏《最后生还者》中,线虫草引发的大脑感染导致全球危机。类似地,小说《天才少女》与网络漫画《僵尸男友》中的丧尸设定也源自线虫草。鉴于现实中线虫草的运作方式,这些流行文化演绎并非空穴来风。

在自然界中,蛇形虫草属真菌会感染昆虫,其中最著名的品种偏侧蛇虫草菌专门感染木蚁。

这种被称为”僵尸蚂蚁真菌”的生物如同”提线木偶师”般操控被感染的蚂蚁。被感染后,蚂蚁会出现反常行为:停止工作、攀爬植物茎秆,最终紧咬住叶片。随后真菌从蚂蚁体内破体而出,释放孢子感染蚁群中的其他个体。

蛇形虫草属真菌控制宿主行为的机制仍是未解之谜。真菌孢子最初是单细胞结构,在蚂蚁体内分裂形成管状网络。有理论认为真菌如同操纵木偶般控制蚂蚁肌肉,但这种解释仍不完整,科学家们仍在持续研究。

线形虫

正从蟋蟀体内钻出的线形虫。其名称源于古代将水中马毛复活重生的错误认知。

犯罪手法?从内部吞噬宿主。

线形虫又名戈尔迪乌姆线虫,这种细长的线状寄生虫会将宿主身体作为终生居所。已知超过300种线形虫会感染昆虫,其中最令人胆寒的品种以蚱蜢、蟋蟀和蝗虫为目标。

Tellinii线形虫的幼虫在水中产卵,等待蟋蟀幼虫吞食。当它们离开水生环境发育成熟后,便开始微妙改变蟋蟀行为:先是抑制蟋蟀鸣叫,继而操控其寻找水源。当蟋蟀跳入水中溺亡,线形虫便破体而出进行交配产卵,完成寄生循环。

线形虫实现这种精神控制的机制仍是未解之谜。研究人员提出几种可能:

- 分泌神经递质:通过改变蟋蟀神经系统控制其行为

- 表达趋地性蛋白质:这类蛋白质可能通过感知重力或磁场等环境因素影响蟋蟀行动

尽管存在这些理论,线形虫控制宿主的确切机制仍是未解之谜。

枝双腔吸虫

绿色条纹显示的是寄生扁形虫的幼虫囊

犯罪手法?给毛虫安装”眼睛”

枝双腔吸虫又名绿带毛虫寄生扁形虫,会感染蜗牛并将其变为幼虫培育所。与弓形虫类似,这种寄生虫需要经过脊椎动物宿主(通常是鸟类)才能完成生命周期。

当蜗牛吞食含有寄生虫的鸟类粪便后,寄生虫会侵入蜗牛眼柄形成充满虫卵的囊泡。这些囊泡酷似鲜艳蠕动的毛虫,旨在吸引鸟类捕食蜗牛。但蜗牛天性喜居阴暗潮湿处,不利于吸引鸟类,这时精神控制便发挥作用。

寄生虫会改变蜗牛的避光性,迫使它爬到开阔区域增加被鸟类发现的几率。具体控制机制尚不明确,有理论认为其劫持了蜗牛的光感神经网络。

最终,蜗牛被鸟类捕食,寄生虫完成生命周期。

多分DNA病毒

被黄色蜂茧覆盖的感染毛毛虫。

罪名?双重欺骗。

多分DNA病毒是终极病毒操控者。它们感染寄生蜂,后者以毛毛虫作为幼虫宿主。病毒与蜂幼虫共同进入毛毛虫体内。病毒的目标是确保黄蜂成功发育,因为黄蜂才是病毒的主要宿主。

病毒全面控制毛毛虫的身心。毛毛虫变得极度饥饿,疯狂进食为发育中的蜂幼虫提供充足营养。随着毛毛虫持续进食,蜂幼虫快速成长,最终破茧化蛹。

然而故事并未结束。正常情况下幼虫离体后毛毛虫仍可存活,但它却留下”守护”蜂蛹。科学家认为这种怪异行为是病毒控制毛毛虫大脑的结果。最终,病毒不仅确保黄蜂成功发育,还通过牺牲毛毛虫找到了新宿主。

荣誉提名

- 流感病毒:克里斯·里伯2010年研究发现,流感感染者可能比常人更热衷社交。病毒通过喷嚏或咳嗽传播。若流感病毒真能增强社交性,这将是自然界的狡诈诡计,尽管证据尚不充分。

- 狂犬病毒:狂犬病以恐水症闻名,虽非真正”恐水”。晚期患者吞咽和呼吸功能受损,任何液体接触都会引发疼痛和恐慌。但相比其他控脑病毒,狂犬病影响较小,故未入选最恐怖病毒榜单。

3. 疟原虫:引发疟疾的疟原虫具有”贪婪”的精神控制形式。它操控蚊子叮咬更多宿主,从而增加寄生虫传播机会。在获得更大传播空间的同时,蚊子也获得更充足血液滋养自身。