我向来不挑食,很少有食物能让我觉得难以下咽。但总有几个例外:刺芹、榴莲,以及巴沙鱼。

前两者更多是基因问题,而巴沙鱼纯粹是个错误。这种鱼本不该存在于世,说真的,它应该直接送去美国喂火鸡。

巴沙鱼的产业发端

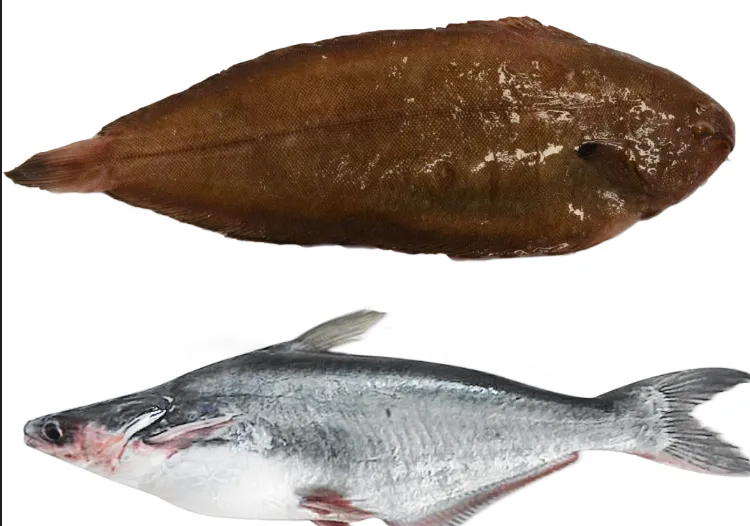

这种鱼最初被当作龙利鱼售卖——虽然二者除了都是切片出售外毫无关联。

在越南,巴沙鱼的兴起始于政局变动。1986年阮文灵担任越共总书记后推行革新开放政策,为水产养殖业打开窗口。湄公河三角洲得天独厚的环境非常适合养殖这种生长快、少骨刺的鱼类,恰好迎合了当时”味觉尚未开化”的西方市场。

产业迅速膨胀。最初渔民只能捕捞野生鱼苗养殖,但很快面临种苗短缺。

养殖技术突破

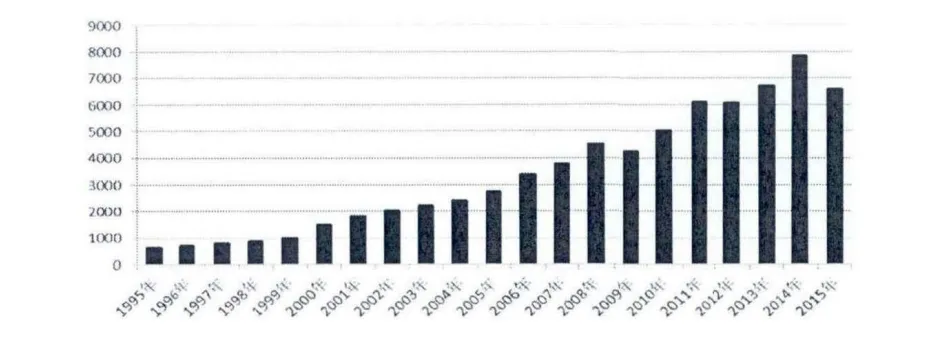

1993年越南安江省代表团访问中国湖北,1995年湖北省水产研究所与越南签订科研合作协议。1997年,中越科研团队成功突破巴沙鱼人工繁殖技术。

这项技术革新彻底改变了产业格局。2007年越南加入世界贸易组织(WTO)时,巴沙鱼已行销全球,开启了越南水产的黄金时代。

游向世界的鱼

凭借养殖技术,越南成为巴沙鱼主要出口国。这种味道清淡、肉质松软无味的鱼类迅速占领各国超市与餐厅,却始终难以征服所有食客的味蕾。

争议声中,巴沙鱼产业持续扩张。生长快、收益高的特性使其成为多国引进品种,但工业化养殖模式与风味缺失也招致批评。对西方国家而言,它终究提供了物美价廉的蛋白质选择。

结语

从湄公河里的野生鱼种到全球流通的商品,巴沙鱼的旅程交织着政局变动、经济考量与科技突破。它重塑了全球食品市场格局,却未能统一人们的味觉审美:有人执着于追寻更浓烈的鱼鲜,也有人满足于这份温和的平淡。无论如何,这条鱼已然游进了现代文明的肌理。