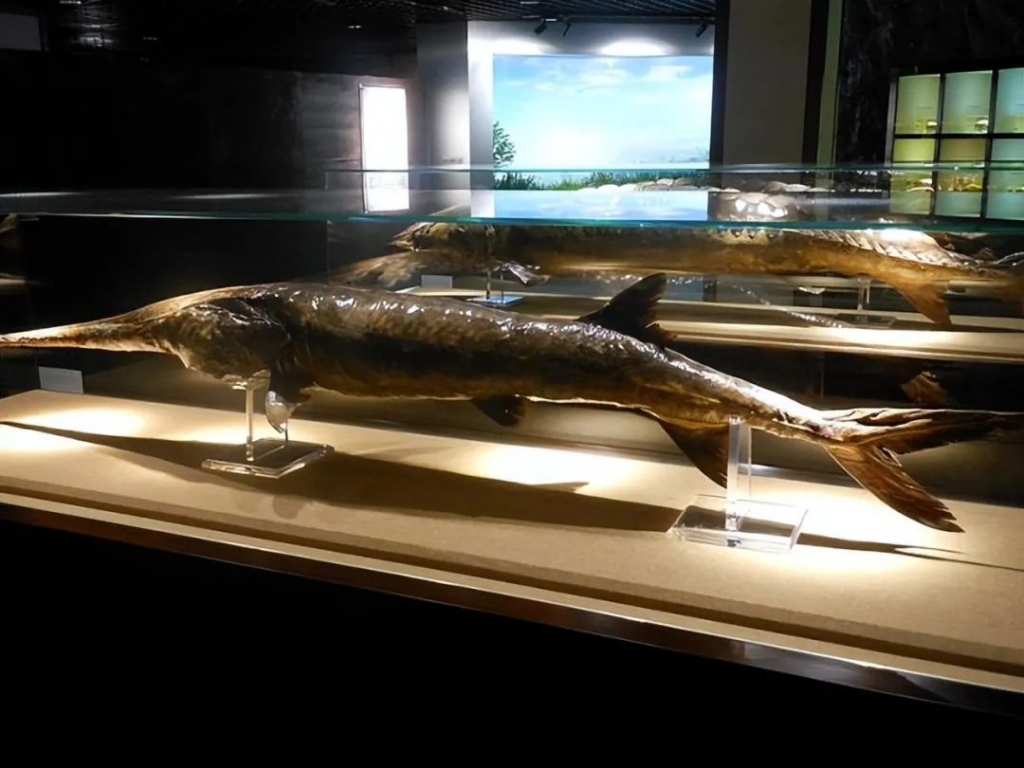

2020年,中国科学家宣布,曾经在长江流域常见的长江白鲟已被正式宣告灭绝。这是当年首个被确认灭绝的物种。由张辉领衔的中国水产科学研究院团队在2020年初报告称,该物种可能在2005至2010年间灭绝。他们的研究成果于2020年3月发表在《整体环境科学》期刊,符合国际自然保护联盟制定的物种灭绝标准。

人类活动对白鲟的影响

长江白鲟与众多水生生物一样,面临着污染、过度捕捞和栖息地丧失的威胁。由于没有人工饲养个体存在,通过人工繁殖恢复种群的可能性完全丧失。这种因显著隆起的吻部被称为”象鱼”的巨型鱼类,体长可达7米,是与鲟鱼、鳄雀鳝等并列的全球最大淡水鱼之一。白鲟在地球上存活了超过1.5亿年,其历史可追溯至恐龙时代,素有”水中大熊猫”之称。

1970年代长江流域的过度捕捞对该物种造成重大冲击。1981年葛洲坝的建成使种群数量腰斩。与众多水生生物一样,白鲟陷入了人类发展与栖息地保护的双重困境。

水坝在物种灭绝中的作用

水坝阻断了白鲟洄游至上游产卵区的通道。1989年该物种被正式列为”濒危物种”,但为时已晚。专家指出,大坝导致白鲟无法完成繁殖,最终走向灭绝。该物种最后一次确切的目击记录发生在2003年。张辉团队已收集足够证据证实其灭绝。

拯救其他濒危物种的呼吁

尽管这一发现令人痛心,张辉团队希望借此唤起对扬子鳄等濒危物种的保护行动。他强调,拯救扬子鳄等濒危物种需要公众共同参与。

长江:生物多样性的宝库

长江发源于青藏高原,作为亚洲第一长河绵延6300余公里,在中国民生、旅游、商业和农业中占据重要地位。长江流域是全球生物多样性最丰富的区域之一,孕育着数百种鱼类、野生动物、两栖动物和爬行动物。

但与其他国家类似,中国正面临着商业利益、工业发展与环境保护的矛盾。如何为子孙后代守护这些重要生态区域,成为亟待解决的难题。

张辉团队在报告中强调”保护长江濒危鱼类已刻不容缓”。自1975年以来,长江流域尚未进行过全面生态调查,科研人员长期缺乏对濒危物种生存状况的系统认知。这种研究断层使科学家难以为物种存续找到最佳方案。

全球物种面临的持续威胁

据世界自然基金会(WWF)数据显示,目前包括犀牛、部分蛙类、豹、大猩猩和海龟在内的众多物种正面临生存危机。各国政府是否具备拯救这些物种的决心与资源仍是未知数。

尽管长江白鲟的结局令人扼腕,但希望犹存。这个悲剧不必成为其他濒危动物和海洋生物的既定剧本,或许这就是我们在这起不幸事件中能找到的唯一曙光。