如果你吃过油鱼,几小时后感到后悔,那你并不孤单。据维基百科记载,这种油性鱼类含有蜡酯——人类消化系统无法分解的化合物。结果如何?类似泻药的效果会导致鲜橙色油状腹泻,这种现象被称为”蜡痢”。

被禁但未被遗忘

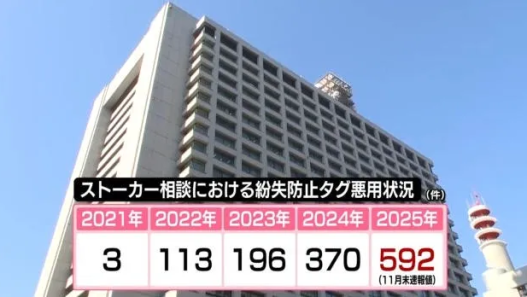

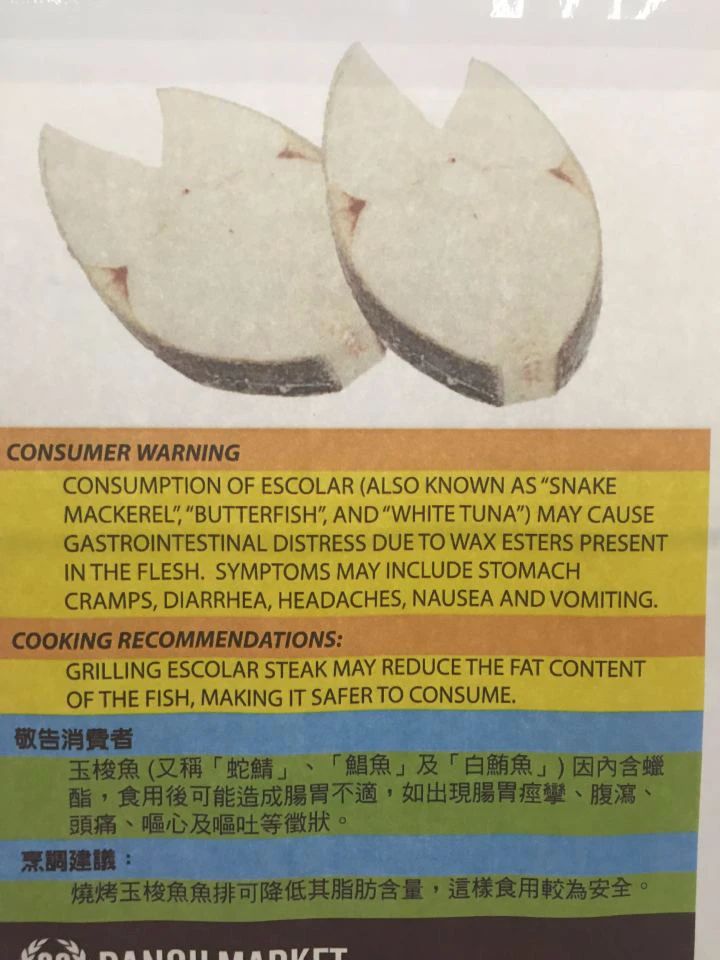

由于其特殊的副作用,油鱼在日本和意大利等国家被完全禁止销售。加拿大、新加坡和英国等其他地区则要求在包装上明确标注,需同时注明商品名和学名。标签必须警告消费者潜在的消化系统副作用,并建议限制摄入量。

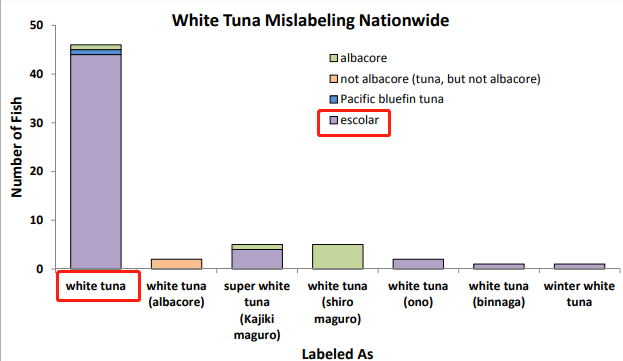

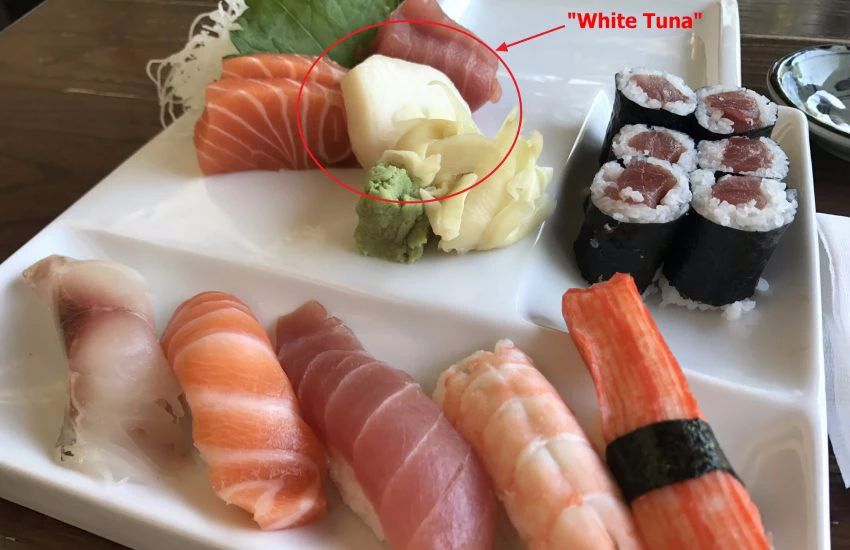

但这并未阻止它被暗中替换。研究发现,美国近半数餐厅的”金枪鱼”实际上是被错误标注的鲳鱼——尤其是在标榜为白金枪鱼(本应是长鳍金枪鱼)的菜品中。震惊吗?绝对如此。

为何依然畅销:无可比拟的美味

尽管名声不佳,但油鱼的美味无可否认。其风味浓郁鲜美,丝滑口感入口即化。有人将其比作三文鱼,但更醇厚柔润。试想品尝黄油鲷鱼,或是奶油般柔滑的海洋鹅肝。

在美食论坛和点评网站上,食客们热情分享着他们的体验:

“我一晚上在最爱的那家寿司店吞了16块,就因为听说要下架。值了。”

甚至厨师资源网 也将黄油鱼的整体用餐体验评分排在蓝鳍金枪鱼之上,盛赞其莹白如玉的色泽、细腻绵密的口感与鲜味迸发的味觉冲击。

米其林主厨深谙风险

像纽约伯纳丁餐厅主厨埃里克·里佩特这样的米其林星级厨师,在烹饪黄油鱼时会特别提醒:”我会用普罗旺斯香草煎烤,再用橄榄油低温慢煮。是的,我总是会明确告知客人食用风险。”

这是艺术与道德的平衡——许多顶级主厨仍会呈现这道美味,同时确保食客充分知情。

多少才算过量?

根据美国食品药品监督管理局(FDA)的建议,每周食用不超过六盎司(约170克)黄油鱼通常可避免副作用。但若过量食用,可能会让您突然产生冲向洗手间的冲动。

Deep Ellum No.27餐厅主厨大卫·坦普尔直言:”关键在于适量。你们不会在鹅肝酱上贴心脏病警告标签,对吧?”

值得冒险的美味

1990年代,美国食品药品监督管理局曾短暂禁止鲳鱼进口。但当他们确认其不具致命风险后,禁令便以简单建议解除:食用风险自负。

《纽约时报》1999年题为“美味到引发问题的鱼”的文章记录了这场狂热。Aquagrill和SoHo区Cub Room等餐厅的鲳鱼需求激增。”它拥有奢华口感与高贵色泽,”主厨亨利·米尔如此评价。

终极建议:聪明享用,不留遗憾

鲳鱼堪称”罪恶快感”的代名词。即便遭遇禁售或错误标签风波,人们对它的热情依然不减。大多数尝过鲜的食客坦言愿意再次冒险品尝——即便有副作用也照单全收。为了一口黄油般的美妙滋味,总有人愿意付出这样的代价。

如果你决定尝试,要小心谨慎。别吃太多。或许还要囤点成人纸尿裤——以防万一。