2010年、インドネシアの村で1頭のメスのオランウータンが発見された。地元の村民によって6年間監禁されていたこのオランウータンは、体毛を剃り落とされ、鎖で繋がれていた。調査によって明らかになった真実は衝撃的だった。

エイズが発見されて以来、これは世界的な問題となっている。このウイルスに感染した患者は死の影に怯え続け、富裕層であっても治療法は存在しない。エイズ関連の話題は忌避され、人々は直面することを恐れる。この深刻な病気の起源はどこにあるのか?多くの研究者がアフリカの大型類人猿を起源と考える中、ウイルスはどのように人類に伝播したのか?

ポニー:虐待を受けたオランウータンの悲劇

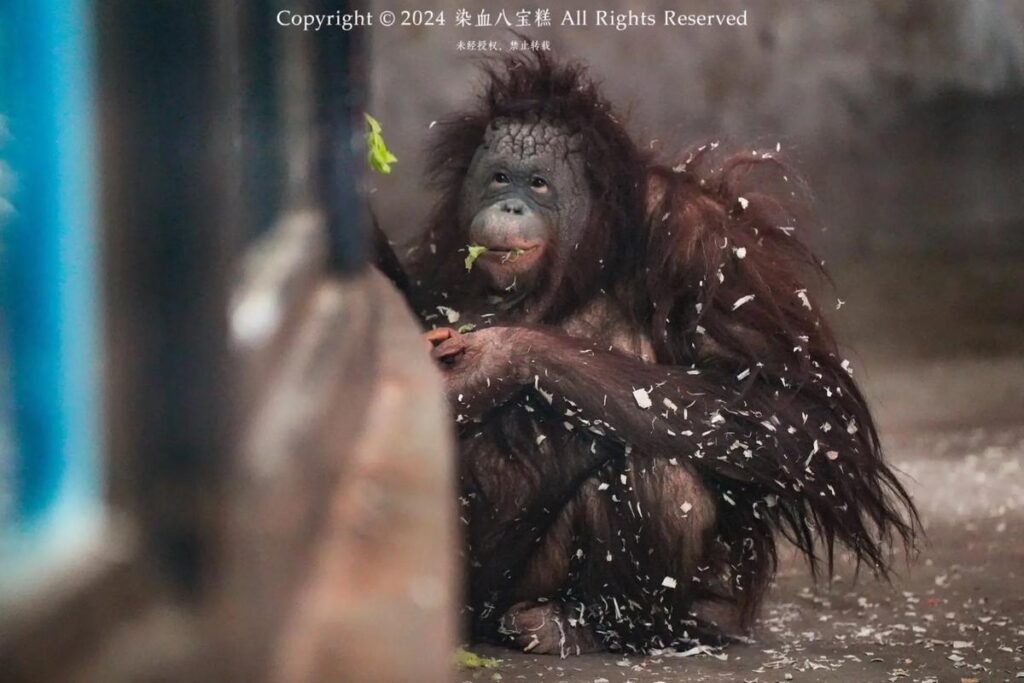

2010年、ポニーと名付けられたインドネシアのオランウータンが注目を集めた。6年間にわたる監禁生活で、彼女は体毛を剃られ、皮膚には無数の傷跡が残っていた。救出隊が到着した際、ポニーが示した挑発的な仕草は関係者を困惑させた。この不可解な行動の背景には、監禁期間中に何が起きていたのか?調査が進むにつれ、衝撃的事実が明るみに出る。

熱帯雨林から監禁へ:ポニー捕獲の経緯

2003年、生物多様性に富むインドネシアの熱帯雨林。オランウータンの群れが樹上生活を営んでいたが、人間の欲望が彼らの運命を変えた。成体の攻撃性を恐れた密猟者たちは、従順な性質のポニーを選び、サーカスへ売却した。

サーカスでの過酷な訓練を経て、ポニーは新たな飼い主であるインドネシア人女性の元へ。鎖に繋がれ地下室へ閉じ込められた彼女の地獄の日々が始まる。

非人道的な搾取の実態

飼い主はポニーを人間のように着飾らせ、赤毛を剃り落として花柄のドレスを着用させた。昆虫に刺され血だらけになった皮膚も無視され、彼女は単なる金稼ぎの道具と化す。虐待を避けるため、ポニーは飼い主の顔色を読み取り媚びることを覚えた。

やがて飼い主は新たな「商売」を開始。村民に2ポンドを支払わせ、ポニーとの性行為を許可した。鎖で拘束されたポニーは抵抗もできず、次々と訪れる男たちの欲望の捌け口となった。

暴かれた衝撃的事実

動物保護団体の介入により真相が発覚。現地のエイズ感染例とポニーを関連付ける声も上がった。この事件は、人類を脅かすエイズの起源論争に新たな視点を投げかけることになる。

エイズの世界的蔓延メカニズム

エイズウイルス(HIV)は免疫細胞CD4を破壊し、患者の抵抗力を奪う。アフリカ・キンシャサで発見された最初の症例を起点に、2020年時点で世界の感染者は3770万人に達する。医療インフラが脆弱なアフリカ大陸が特に深刻な状況に陥っている。

チンパンジーから人類への感染経路

カメルーンの類人猿から検出された4種類のウイルス株が、人類感染の起源と特定された。類人猿は30-70%が無症候性キャリアーであるのに対し、人類は免疫機構の違いから致命傷となり得る。ガエタン・デュガスと称される「患者零」を介し、アフリカから全世界へ感染が拡大した経緯が推測される。

環境要因と危険行為の影響

アフリカの高温多湿な環境は類人猿の生息に適しているが、密猟行為による血液感染リスクを増大させる。伝統的な医療行為や血液売買における注射器の使い回しも、ウイルス拡散に拍車をかけた。特に性的接触を介した感染は、医療体制の不備も相まって爆発的な広がりを見せた。

血液売買の闇市場

貧困に喘ぐ住民たちは生計のため血液売買に従事するが、不衛生な医療環境が感染リスクを増幅させる。伝統的治療師(ウィッチドクター)の影響下、血液を薬効と信じる風習が更に事態を悪化させた。

終わりに

エイズは未だ根治不可能な病である。感染予防には自己規律の保持が不可欠だ。野生生物との共生、自然環境との調和を図りつつ、人類全体でこの難題に立ち向かう必要がある。