コーラと言えば、通常はコカ・コーラやペプシを連想するでしょう。しかし、インドのコーラ史には、ひと際異彩を放つ炭酸水の反逆児が存在します。それが「タムズ・アップ」です。強い炭酸、高カフェイン、大胆な風味を特徴とするこの象徴的な飲料は、単なる商品として生まれたのではありません。政治、国民的誇り、そしてスパイスたっぷりの情熱が形作ったのです。

コカ・コーラ撤退:革命の火蓋が切られる

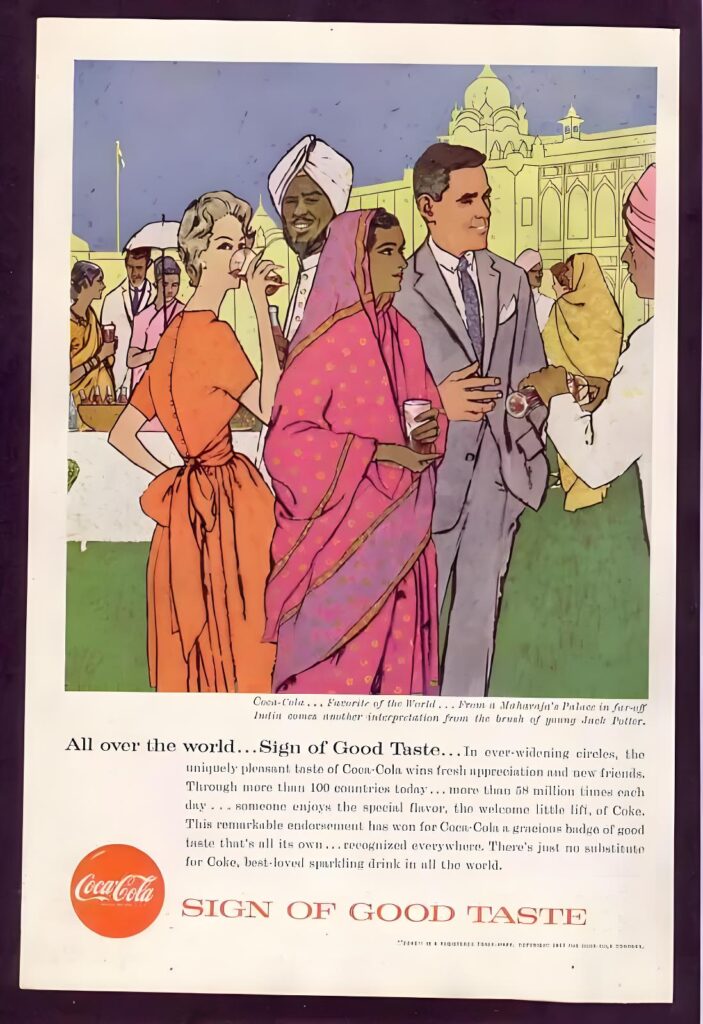

1950年代、コカ・コーラがインドに進出した当初、主に上流階級向けの飲料でした。数十年間、ソフトドリンク市場はパッとせず、コカ・コーラと地元大手パルレの「ゴールド・スポット」(オレンジソーダ)や「リムカ」(レモンライム飲料)など少数の商品が存在するだけでした。

しかし1977年、全てが変わります。インドが制定した外国為替規制法(FERA)により、外資の出資比率は40%に制限され、技術の現地移転が義務付けられました。コカ・コーラは「秘密の原液」の公開を拒否し、数年の膠着状態を経てインド市場から完全撤退します。

タムズ・アップ登場:インド式コーラ革命

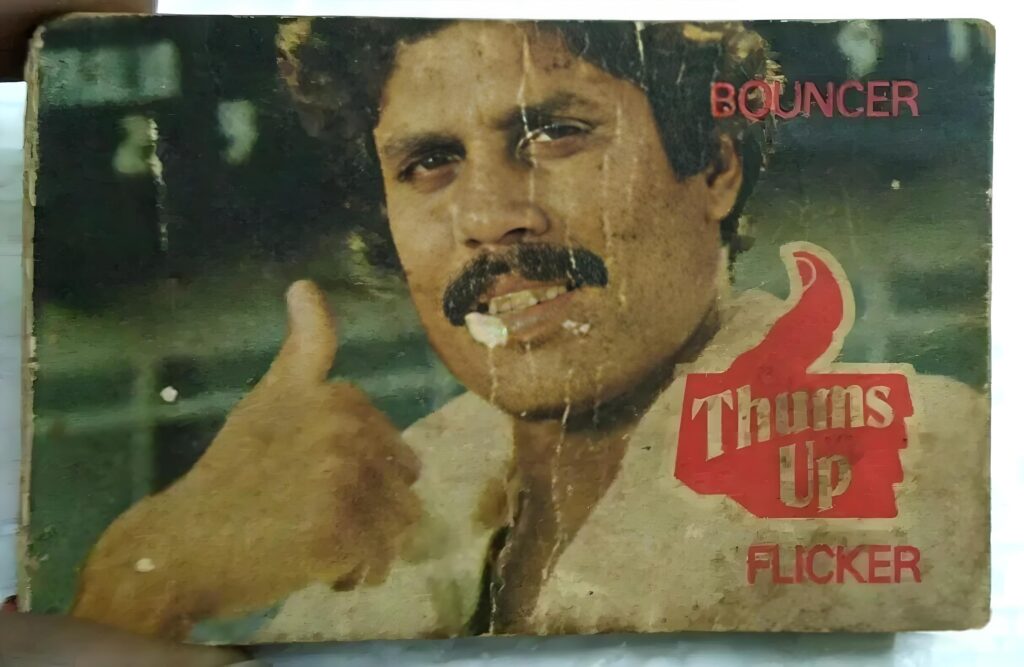

パルレは即座にこの機会を捉えました。コーラのレシピはロケット科学のように複雑ではなく、主にバニラ、シナモン、リン酸で構成されます。しかしパルレは大胆な選択をします:炭酸を強化し、カフェイン量を増加(100mlあたり13mg、コカ・コーラは9mg)、サトウキビ糖で深い甘みを出し、ナツメグやカルダモンなどのインドスパイスを追加。冗談交じりに「カレーの風味さえある」と言われるほどでした。

こうしてタムズ・アップが誕生——インドの魂に響くコーラ:力強く、スパイシーで、妥協なきローカル性を貫きました。

豆知識:ブランド名が「Thumbs Up」でなく「Thums Up」なのは、発音上「b」が消えるため。創業者らは「書くのも面倒だから省こう」と判断——実用的で非常にインドらしい発想です。

ペプシのポテト戦略

1988年、ペプシがインド市場参入を画策します。しかしFERAが依然有効だったため、独創的な方法を採用:飲料販売ではなく農業企業として参入し、レイズ・チップス事業を支えるためのポテト農場を開設。最も収益性の高い方法ではありませんでしたが、雇用創出とインフラ整備につながる長期的戦略でした。

コカ・コーラ復活:驚愕の展開!

1991年、インド経済は崩壊寸前に。旧ソ連邦が解体され、経済危機に直面したインドは自由化政策を採用しFERAを廃止。外資企業が再び歓迎されるようになります。

1993年、コカ・コーラは大々的にインド市場に復帰——パルレからタムズ・アップ、ゴールド・スポット、リムカを買収します。長年ルールに従って参入努力を続けていたペプシは仰天。まるで長年アプローチを続けた相手が、街に戻ってきた金持ちの元恋人と結婚するのを見るようなものでした。

その後:今も続く炭酸戦争

コカ・コーラは当初、自社フラッグシップ商品でタムズ・アップを置き換えようとしました。しかしインド人の愛着心を過小評価していました。多くの消費者はタムズ・アップの経営権が変わったことさえ気付きませんでした。現在でもインドで最も売れるコーラのひとつです。

スパイシーで力強く、深くインドに根差した——タムズ・アップは、時に大胆な選択が報われることを証明しました。グローバルなコーラ戦争の中でも、この炭酸の反逆児は今なお輝き続ける伝説を築き上げたのです。

最終考察

タムズ・アップは単なる飲料ではありません——それはインド現代史を炭酸に封じ込めた存在です。規制改革から愛国的な味覚革命まで、その物語は「地元の誇り」「大胆な風味」「スパイスの効き」が真のアイコンを生み出すことを私たちに教えてくれます。